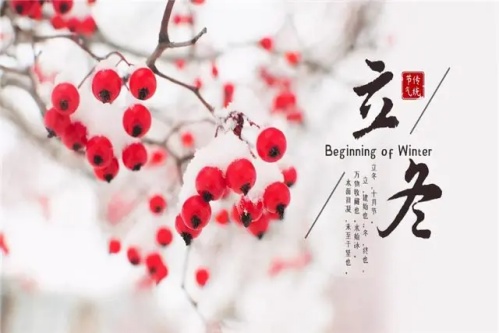

立冬,是二十四節氣中的第十九個節氣,也是冬季的第一個節氣。每年公歷11月7日前后,太陽到達黃經225度時即為立冬。“立”,是“開始”的意思;“冬”,則意味著“終、藏”。因此,立冬的真正含義,是萬物開始進入收藏狀態,天地從此進入冬眠之境。

一、立冬的節氣特點:寒意漸濃,萬物收藏

古人云:“立,建始也;冬,終也,萬物收藏也。”立冬之后,陽氣潛藏,陰氣漸盛,天地氣候由涼轉寒。此時氣溫明顯下降,北方常有初雪,南方也開始感到陣陣寒意。

自然界進入“閉藏”狀態:樹木凋零,蟲鳥潛伏,農作物收割完畢,田地開始冬休。人們也應順應時節,早睡晚起,注意保暖,減少勞作,養精蓄銳,為來年積蓄能量。

從中醫養生角度看,立冬后人體陽氣內斂,正是補腎養藏、強身防寒的好時機,因此古人有“立冬進補,來年打虎”的說法。

二、立冬的“三候”特征:自然萬象顯季節更替

古人將每個節氣分為三候,以觀察自然變化。立冬三候如下:

一候水始冰:氣溫驟降,水面開始結冰。

二候地始凍:大地寒氣凝結,土地漸硬。

三候雉入大水為蜃:古人觀察到野雉隱匿不見,誤以為化為大海中的神物“蜃”,象征陰氣漸盛、陽氣潛藏。

這三候描繪了從秋涼到冬寒的自然過渡,也揭示了天地間萬物“閉藏養精”的規律。

三、立冬的傳統風俗:迎冬補身,謝天祈福

立冬不僅是一個節氣,更是一種“迎冬入藏”的儀式。古代民間在這一天會舉行各種風俗活動,以慶祝豐收、迎接冬季的到來。

1、“賀冬”祭禮——迎寒謝歲

在周代,立冬當天要舉行“迎冬祭祖”儀式,天子率百官祭天,以感恩一年收成,祈求來年風調雨順。民間也會設香案、供品祭祖,寓意“辭秋迎冬,祈福安康”。

2、立冬補冬——以食養藏

“立冬補冬,不補嘴空。”古人認為立冬后人體消耗加大,應通過飲食進補以御寒強身。

北方多吃餃子,據說“立冬不吃餃子,耳朵會凍掉”,餃子形似元寶,寓意財源滾滾。

南方則流行燉湯補身,如羊肉湯、雞湯、牛肉湯等,講究“溫補不燥”,以滋陰養血、祛寒暖胃。

3、賀冬拜訪——互致安康

古代官府在立冬會進行“賀冬”儀式,百官互相拜訪祝賀,稱為“問冬安”。這種習俗后來演化為民間的冬令問候,表達友情與祝愿。

4、冬藏活動——修養生息

立冬后氣候寒冷,人們減少出行,農事暫歇,家庭進入“冬藏”階段。此時宜讀書、修身、靜心養性,以養精蓄銳、調養身心。

四、立冬養生要點:順應“藏”氣,溫補保陽

立冬時節的養生重點在于“藏”,宜養腎防寒、調養陰陽:

飲食方面:多吃溫熱性食物,如羊肉、牛肉、栗子、紅棗、核桃等,少吃寒涼生冷之物。

作息方面:早睡晚起,保證充足睡眠,防止寒邪侵體。

情志方面:冬季屬“藏”,宜心靜少動、情緒平穩,避免大悲大喜,以免擾動陽氣。

立冬不是終結,而是一個新的起點。它讓萬物休養生息,也提醒人們在忙碌一年后,放慢腳步、積蓄能量。懂得順應節氣、以藏為養,便能在寒冬中安然度日,也為來年的春生打下堅實的根基。